Hier findest du Infografiken zu den Aufnahmeverfahren in einzelnen Studienrichtungen. Um alle Artikel zu deiner gewählten Studienrichtung zu lesen, verwende im „Uni“ oder „FH“ Menü die „Informieren“ Unterseite der Studienrichtung.

- Tipps für eine überzeugende Bewerbung um eine LehrstelleWeiterlesen →

Die Suche nach einer Lehrstelle kann eine aufregende, aber auch herausfordernde Zeit sein. Eine sorgfältig gestaltete Bewerbung ist der Schlüssel,um potenzielle Arbeitgeber von deinen Fähigkeiten und deiner Motivation zu überzeugen. Hier sind einige wichtige Tipps, um deine Bewerbung auf das nächste Level zu heben:

1. Das Bewerbungsschreiben

Das Bewerbungsschreiben ist deine erste Gelegenheit, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Achte darauf, eine klare Struktur einzuhalten, indem du dich zuerst vorstellst, dann deine Motivation für die Ausbildung erläuterst und abschließend deine Qualifikationen und Erfahrungen hervorhebst. Vermeide es, einfach nur deinen Lebenslauf zu wiederholen, sondern gehe gezielt auf die Anforderungen der Stelle ein und zeige, warum gerade du die richtige Wahl bist.

2. Der Lebenslauf

Ein gut strukturierter Lebenslauf ist entscheidend, um einen professionellen Eindruck zu hinterlassen. Beginne mit deinen persönlichen Daten und gehe dann chronologisch deine Ausbildung, bisherigen Berufserfahrungen (falls vorhanden) sowie relevante Praktika und Weiterbildungen durch. Betone dabei besonders deine Erfahrungen und Fähigkeiten, die für die angestrebte Ausbildung von Bedeutung sind. Verwende klare Überschriften und eine übersichtliche Formatierung, um die Lesbarkeit zu verbessern.

3. Das Motivationsschreiben

Das Motivationsschreiben bietet dir die Möglichkeit, deine Begeisterung für die Ausbildung und das Unternehmen zum Ausdruck zu bringen. Gehe auf deine persönlichen Gründe ein, warum du dich für diese Ausbildung entschieden hast und was dich an dem Unternehmen besonders anspricht. Vermeide es, zu allgemein zu bleiben, sondern gehe konkret auf die Besonderheiten der Ausbildung und des Unternehmens ein.

4. Zeugnisse und Qualifikationen

Deine Zeugnisse und Qualifikationen sind ein wichtiger Bestandteil deiner Bewerbung und sollten daher sorgfältig ausgewählt werden. Füge nur relevante Zeugnisse hinzu, die deine Eignung für die Ausbildung unterstreichen. Achte darauf, dass alle Dokumente gut lesbar und vollständig sind, und füge bei Bedarf Übersetzungen oder beglaubigte Kopien hinzu.

Weitere wichtige Tipps:

- Verwende eine seriöse E-Mail-Adresse für deine Bewerbung, die deinen Namen enthält und einen professionellen Eindruck vermittelt.

- Achte auf eine korrekte Anrede im Bewerbungsschreiben und im Motivationsschreiben. Recherchiere dazu am besten den Namen des Ansprechpartners.

- Wähle ein passendes Layout für deine Bewerbungsunterlagen, das übersichtlich und professionell wirkt.

- Füge eine aussagekräftige Betreffzeile in deine E-Mail-Bewerbung ein, um sofort das Interesse des Arbeitgebers zu wecken.

Eine gut durchdachte Bewerbung, die deine Stärken und deine Motivation deutlich herausstellt, erhöht deine Chancen auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch erheblich. Nutze diese Tipps, um deine Bewerbung zu optimieren und dich erfolgreich um eine Lehrstelle zu bewerben. Viel Erfolg!

- Erfolgreich durchs Studium: Hürden meisternWeiterlesen →

Die Studienzeit ist eine aufregende Zeit voller Herausforderungen und Möglichkeiten. Von den ersten Schritten in den Hörsaal bis zu den letzten Prüfungen musst du verschiedene Hürden überwinden. Doch mit ein paar bewährten Strategien und einem klaren Kopf lassen sich diese Herausforderungen meistern.

In diesem Blogbeitrag teilen wir Tipps und Tricks den Studienalltag.

1. Tipps für Gruppenarbeiten

Gruppenarbeiten können eine gute Möglichkeit sein, um Teamfähigkeit zu entwickeln und die Effizienz zu steigern. Sie können aber auch herausfordernd sein. Um das nächste Gruppenprojekt erfolgreich zu meistern, sollten doch Konflikte entstehen, kannst du ein paar Dinge beachten.

Klare Kommunikation

Kommuniziere offen und klar mit deinen Gruppenmitgliedern über Erwartungen, Ziele und Aufgabenverteilung. Kläre von Anfang an, wer welche Aufgaben übernimmt und wie ihr miteinander kommuniziert. Vereinbart regelmäßige Treffen oder nutzt Kommunikationstools, um den Austausch innerhalb der Gruppe zu erleichtern.

Effektive Zeitplanung

Erstellt gemeinsam einen Zeitplan und haltet euch daran, um die Arbeit rechtzeitig abzuschließen. Teilt die Arbeit in einzelne Aufgaben und setzt realistische Fristen für deren Erledigung. Überprüft regelmäßig den Fortschritt und passt den Zeitplan gegebenenfalls an, um Verzögerungen vorzubeugen.

Konfliktlösung

Konflikte können immer auftreten. Versucht sie konstruktiv zu lösen, um die Zusammenarbeit nicht zu beeinträchtigen. Geht offen und respektvoll mit Meinungsverschiedenheiten um und sucht gemeinsam nach Lösungen, die für alle akzeptabel sind. Wenn nötig, zieht eine:n Moderator:in hinzu, um einen fairen und konstruktiven Gesprächsrahmen zu schaffen.

Teamwork fördern

Arbeitet zusammen und schätzt die Beiträge jedes Teammitglieds. Erkennt die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen an und verteilt die Aufgaben entsprechend. Unterstützt euch gegenseitig und zeigt Wertschätzung für die Arbeit jedes Teammitglieds, um eine positive Arbeitsatmosphäre zu schaffen.

2. Tipps für Präsentationen/Referate

Vielen Studierenden fällt es oftmals schwer, vor anderen zu stehen und Selbstbewusstsein auszustrahlen. Um die Angst vor Präsentationen zu überwinden, kannst du folgendes berücksichtigen.

Gründliche Vorbereitung

Nimm dir ausreichend Zeit, um deine Präsentation vorzubereiten. Strukturiere deine Inhalte sinnvoll und wähle aussagekräftige Beispiele oder Visualisierungen, um deine Botschaft zu vermitteln.

Kommunikation verbessern

Arbeite gezielt an deiner verbalen und nonverbalen Kommunikation, um deine Botschaft klar und überzeugend zu überbringen. Übe deine Aussprache, achte auf eine deutliche Artikulation und sei aufmerksam für deine Körpersprache. Dabei kann es helfen sich selbst aufzunehmen und die Videos danach anzuschauen, um zu sehen, was man noch verbessern.

Interaktion mit dem Publikum

Baue bewusst Interaktionsmöglichkeiten in deine Präsentation ein, um das Interesse deines Publikums zu wecken und die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Stelle Fragen, bitte um Feedback oder arbeite mit kleinen Übungen oder Diskussionsrunden, um deine Zuhörer:innen zum Mitmachen zu motivieren.

Selbstbewusst auftreten

Glaube an dich und dein Wissen. Du weißt vermutlich, was viele anderen (noch) nicht wissen. Begeistere sie damit. Stehe aufrecht, schaue dein Publikum an und versuche Selbstsicherheit auszustrahlen. Wenn du von deinem Thema überzeugt bist und mit Leidenschaft darüber sprichst, werden auch deine Zuhörer:innen davon begeistert sein.

3. Überwindung von Prüfungsangst

Prüfungsangst haben viele. Die Angst vor dem Versagen kann lähmend sein und die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Hier sind einige Tipps, um damit umzugehen:

Vorbereitung ist der Schlüssel

Eine gute Vorbereitung kann helfen, dein Selbstvertrauen aufzubauen und Ängste zu mindern. Erstelle einen detaillierten Lernplan und halte dich daran. Beginne frühzeitig mit dem Lernen und arbeite kontinuierlich an den Inhalten, um nicht kurz vor der Prüfung in Stress zu geraten.

Entspannungstechniken

Atemübungen, progressive Muskelentspannung oder Meditation können helfen, Stress abzubauen und deine Nerven zu beruhigen. Probiere verschiedene Techniken aus und finde heraus, was am besten für dich funktioniert. Integriere regelmäßige Entspannungsphasen in deinen Tagesablauf, besonders in den stressigen Phasen vor den Prüfungen.

Positive Selbstgespräche

Erinnere dich daran, dass du dich gut vorbereitet hast und dass du die Prüfung meistern kannst. Statt dich auf negative Gedanken zu konzentrieren, fokussiere dich auf deine Stärken und bisherigen Erfolge. Visualisiere deinen Erfolg und stelle dir vor, wie du souverän durch die Prüfungssituation gehst.

Gesunde Lebensweise

Achte auf ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung, um deine geistige Verfassung zu stärken. Vernachlässige nicht deine körperliche Gesundheit während der Prüfungsphase, denn ein gesunder Körper unterstützt auch ein gesundes Gehirn. Gönn dir ab und zu eine Auszeit, um neue Energie zu tanken und dich zu regenerieren. Vor allem am Abend vor der Prüfung solltest du versuchen dich abzulenken und rechtzeitig ins Bett gehen, um erholt in die Prüfung zu gehen.

Fazit

Während deiner Studienzeit kommen viele Hürden auf dich zu. Mit ein wenig Übung wirst du aber auch da hineinwachsen und dir immer leichter tun. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Die Studienzeit lehrt dir nicht nur Fachwissen, sondern auch so vieles mehr.

Lies auch: 5 Tipps für deinen Studienbeginn

- 3 Gründe für eine Lehre: deine Alternative zum StudiumWeiterlesen →

In einer Welt, in der ein Hochschulabschluss oft als der Goldstandard für den beruflichen Erfolg angesehen wird, geraten alternative Bildungswege manchmal in den Hintergrund. Doch es gibt zahlreiche Berufe, in denen eine Ausbildung möglicherweise sogar die bessere Wahl sein könnte. In diesem Blogbeitrag möchten wir die Vorteile von Lehrberufen gegenüber dem traditionellen Universitätsstudium hervorheben und einige spannende Karrierewege abseits der Universität beleuchten.

Die drei größten Vorteile der Lehrberufe

- Praxisorientierung: Lehrberufe zeichnen sich durch ihre starke Praxisorientierung aus. Während eines Lehrberufs erhalten die Lehrlinge die Möglichkeit, direkt in ihrem gewählten Berufsfeld zu arbeiten und wertvolle praktische Erfahrungen zu sammeln. Im Gegensatz dazu können Studierende manchmal das Gefühl haben, dass sie erst nach dem Abschluss wirklich lernen, wie man in ihrem Bereich arbeitet.

- Kürzere Ausbildungszeiten: Während ein Universitätsstudium mehrere Jahre dauert, kann eine Ausbildung in einem Lehrberuf deutlich kürzer sein. Dies bedeutet, dass Absolvent:innen schneller in den Arbeitsmarkt eintreten und mit ihrer Karriere vorankommen.

- Kostenersparnis: Die Kosten für eine Lehre sind oft deutlich geringer als die Studiengebühren an einer Fachhochschule. Darüber hinaus erhalten Auszubildende während ihrer Ausbildung eine Vergütung, während Student:innen in der Regel keine direkte finanzielle Unterstützung bekommen.

Tierpfleger:in vs. Veterinärmedizin

Ein Beispiel dafür, wie ein Lehrberuf eine attraktive Alternative zum Studium sein kann, ist der Beruf des Tierpflegers/der Tierpflegerin im Vergleich zu Veterinärmedizin. Während ein Studium der Veterinärmedizin jahrelange akademische Ausbildung bedeutet, kann eine Ausbildung zum Tierpfleger/zur Tierpflegerin eine kürzere und praxisorientierte Option sein. Tierpfleger:innen arbeiten eng mit Tieren zusammen, kümmern sich um ihr Wohlergehen und unterstützen Tierärzt:innen bei der Behandlung von Tieren. Diese Ausbildung ermöglicht es Absolvent:innen, direkt nach Abschluss der Ausbildung in Tierheimen, Zoos, Tierkliniken und anderen Einrichtungen zu arbeiten.

Du willst mehr über die Option „Lehre nach Matura“ erfahren? Schau doch mal auf unserer Website vorbei!

- Alles, was du über die Studienbeihilfe wissen musst

Für viele Maturant:innen ist der Übergang von der Schule zum Studium eine aufregende, aber auch herausfordernde Zeit. Neben der Auswahl des richtigen Studiengangs und der Universität spielt auch die finanzielle Situation eine wichtige Rolle. Glücklicherweise gibt es in Österreich verschiedene Formen der finanziellen Unterstützung für Studierende, darunter die Studienbeihilfe. In diesem Beitrag möchten wir dir alles Wichtige über die Studienbeihilfe in Österreich vorstellen, damit du informierte Entscheidungen über dein Studium treffen kannst.

Was ist Studienbeihilfe?

Die Studienbeihilfe ist eine finanzielle Unterstützung für Studierende in Österreich, die sich in einer finanziellen Bedürftigkeit befinden oder deren Eltern nicht in der Lage sind, die Kosten des Studiums zu tragen. Sie dient dazu, die Lebenshaltungskosten während des Studiums zu decken und den Zugang zur Bildung für alle Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen.

Wer ist berechtigt?

Um Studienbeihilfe zu erhalten, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Dazu gehören unter anderem:

- Österreichische Staatsbürgerschaft

- Regelmäßiger Besuch einer anerkannten Bildungseinrichtung in Österreich

- Nachweis finanzieller Bedürftigkeit (z.B. durch niedriges Einkommen der Eltern oder eigene finanzielle Unabhängigkeit)

- Erfüllung von Leistungskriterien (z.B. Studienerfolg)

Die genauen Voraussetzungen können je nach Bundesland und Art der Studienbeihilfe variieren, daher ist es wichtig, sich rechtzeitig über die individuellen Bedingungen zu informieren.

Welche Arten von Studienbeihilfe gibt es?

In Österreich gibt es verschiedene Formen der Studienbeihilfe, darunter:

- Studienbeihilfe (Stipendium): Diese Form der Unterstützung ist einkommensabhängig und wird in Form eines monatlichen Zuschusses ausgezahlt. Der Betrag richtet sich nach verschiedenen Faktoren wie Einkommen der Eltern, Wohnsituation und Studienerfolg.

- Studienbeihilfe (Selbsterhalterstipendium): Studierende, die keinen Anspruch auf das reguläre Stipendium haben, können unter bestimmten Bedingungen (vier Jahre volle Berufstätigkeit) ein Selbsterhalterstipendium erhalten. Dabei wird ein Teil der Studiengebühren übernommen, während der Rest selbst getragen werden muss.

- Auslandsstipendien: Für Studierende, die einen Teil ihres Studiums im Ausland absolvieren möchten, gibt es spezielle Stipendien und Unterstützungsmaßnahmen, um die finanziellen Belastungen zu verringern.

Wie beantragst du Studienbeihilfe?

Der Antrag auf Studienbeihilfe wird bei der zuständigen Behörde für Studienbeihilfe online gestellt. Die Antragsfristen können je nach Art der Studienbeihilfe variieren, daher ist es wichtig, sich rechtzeitig zu informieren und den Antrag fristgerecht einzureichen. Für den Antrag werden verschiedene Unterlagen benötigt, darunter Einkommensnachweise der Eltern, Studienerfolgsnachweise und Informationen zur Wohnsituation. Weitere Information dazu findest du hier.

Zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen

Neben der Studienbeihilfe gibt es in Österreich auch andere Formen der finanziellen Unterstützung für Studierende, wie z.B. Studienkredite, Wohnbeihilfen, Unterstützungsfonds oder Familienbeihilfe. Es lohnt sich, sich über diese Möglichkeiten zu informieren und gegebenenfalls weitere Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Insgesamt bietet die Studienbeihilfe in Österreich eine wichtige finanzielle Unterstützung für Studierende und kann dazu beitragen, den Zugang zur Bildung gerechter zu gestalten. Wenn du Fragen zur Studienbeihilfe hast oder Unterstützung beim Antragsverfahren benötigst, stehen dir die Beratungsstellen und Ämter für Studienbeihilfe gerne zur Verfügung.

Weiterlesen → - Schwierigkeiten bei der BerufsorientierungWeiterlesen →

Wien (OTS) – In einer Umfrage des Österreichischen Bundesverlags (öbv) geben 81 % der Lehrkräfte an, dass angesichts von KI die Vorwissenschaftliche Arbeit abgeschafft werden sollte. Sie beobachten zudem, dass sich die Maturant*innen schwer tun, sich für einen beruflichen Weg zu entscheiden.

Am 2. Mai startet die schriftliche Matura 2024. Den Beginn macht Deutsch, die Fächer Mathematik und Englisch folgen kommende Woche. Auch dieses Jahr war wieder die Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) als eine der drei Maturasäulen zu absolvieren.

Macht Künstliche Intelligenz die VWA hinfällig?

Spätestens seit dem Launch des generativen Texttools ChatGPT nutzen auch Schüler*innen KI-Lösungen. Da sich mit solchen Tools in sehr kurzer Zeit umfassende Texte bis hin zu einer vollständigen VWA erstellen lassen, kommt die Frage auf, ob diese überhaupt noch sinnvoll ist, um Kompetenzen abzuprüfen. Der öbv hat diese Frage im März 120 Lehrkräften gestellt, die in letzter Zeit Maturaklassen unterrichtet hatten. Dabei gaben 81 % an, dass die VWA angesichts von KI abgeschafft werden soll (49,2 % ja, 31,7 % eher ja).

„Wir müssen hinterfragen, wie wir zukunftsrelevante Kompetenzen sinnvoll prüfen und welchen Prüfungsteilen wir wie viel Gewicht geben. Die VWA-Präsentation, in der die Inhalte diskutiert und kritisch reflektiert werden, wird angesichts Künstlicher Intelligenz wichtiger denn je“

, so Christina Hauer, Geschäftsführerin des öbv, zu den Umfrageergebnissen.Schwierigkeiten beim Weg nach der Matura

70 % der Lehrkräfte beobachten außerdem, dass die Schüler*innen sich schwer tun, sich für einen beruflichen Weg zu entscheiden (61,7 % eher schwer, 8,3 % sehr schwer). Sie schätzen, dass durchschnittlich erst 45 % der Maturant*innen wissen, was sie nach der Matura machen möchten (Stand Ende März). Die Lehrer*innen führen das vor allem auf die Vielfalt an Optionen, die Unsicherheit über eigene Interessen und Fähigkeiten sowie einen geringen praktischen Einblick in Berufsfelder zurück. Auch Erwartungen von außen sowie die Sorge vor Fehlentscheidungen machen nach Ansicht der Lehrkräfte den Maturant*innen die Berufswahl schwer.

„Junge Menschen haben immer mehr Schwierigkeiten, sich für einen Weg nach der Matura zu entscheiden – kein Wunder angesichts einer überwältigenden Vielzahl an Optionen und multipler Krisen. Es ist daher entscheidend, dass die Schule ihnen bei der Orientierung hilft, etwa durch praktische Einblicke in die Berufswelt oder durch die Reflexion über eigene Stärken und Interessen“

, schließt Christina Hauer ab.Mehr Umfrageergebnisse zur Matura

Im Vorjahr hatte eine umfangreiche öbv-Befragung unter 634 Lehrkräften rund um die Matura sehr interessante Erkenntnisse zutage gefördert: 92 % der Lehrkräfte finden die Matura grundsätzlich sinnvoll, 64 % der Lehrkräfte halten sie jedoch in ihrer jetzigen Form für nicht zeitgemäß. Die Ergebnisse aus dem letzten Jahr finden Sie hier.

Quelle: Österreichischer Bundesverlag Schulbuch GmbH & Co. KG via APA OTS

- Österreichs begehrteste Studiengänge im Ranking (Salzburger Nachrichten)

- Studienwahl: So findest du den richtigen StudiengangWeiterlesen →

Stehst du kurz vorm Schulabschluss und weißt noch nicht, wie es weitergehen soll? Es kann schwer sein, sich im Dschungel der Studien, Ausbildungen und weiteren Möglichkeiten zurechtzufinden. Falls du studieren möchtest, aber dir noch nicht sicher bist, welches Studium am besten zu dir passt, haben wir einige Tipps für dich zusammengestellt.

1. Selbstreflexion

Überlege, wo deine Stärken und Interessen liegen. Gibt es ein Schulfach, dass du besonders magst? Schreibst du gerne, tüftelst du in deiner Freizeit gerne am PC oder interessiert dich der menschliche Körper? Dinge, mit denen du dich gerne beschäftigst oder in denen du besonders gut bist, sind ein wichtiger Wegweiser in der Studienwahl.

2. In die Zukunft schauen

In die Zukunft schauen: Wie stellst du dir deine Zukunft und vor allem deinen Berufsalltag vor – und welches Studium brauchst du, um diese Vorstellung zur Realität zu machen? Wenn du noch keinen spezifischen Job im Kopf hast, können auch ganz simple Fragen helfen: Ist es für dich ein Problem, deinen Tag im Büro zu verbringen oder bist du lieber unterwegs? Arbeitest du gerne mit Menschen oder lieber hinter den Kulissen?

3. Mach einen Selbsttest

Es gibt zahlreiche Websites, auf denen du ganz einfach einen Studien- oder Berufsinteressentest machen kannst, zB berufsinteressentest.at.

4. Informiere dich

Ganz wichtig ist es, dich gut über deine Möglichkeiten zu informieren. Das kannst du zum Beispiel auf studienwahl.at, studienplattform.at, studycheck.at, fachhochschulen.ac.at oder auf den Websites der jeweiligen Uni oder Fachhochschule. Entscheidend kann auch der Besuch auf einer Bildungsmesse wie der BeSt sein. Bleib dabei offen – es gibt zahlreiche Studiengänge, von denen du wahrscheinlich noch gar nicht weißt, dass sie existieren.

5. Lass dich beraten

Es gibt zahlreiche Angebote von Expert:innen, die dir im persönlichen Gespräch individuelle Ratschläge geben können. Dazu zählen etwa die bereits erwähnten Bildungsmessen, aber es gibt zB auch die Psychologische Studierendenberatung, bei der du kostenfrei einen Termin zur Studienwahlberatung ausmachen kannst.

6. Rede mit Studierenden und Absolvent:innen

Suche den Austausch mit Leuten, die Studienfächer studieren oder abgeschlossen haben, die auch dich interessieren. So bekommst du einen guten Einblick in den Studiengang und die Berufe, die du danach ergreifen kannst.

7. Schnupper rein

Mit Studieren Probieren kannst du an Lehrveranstaltungen aus deinem Wunschstudiengang teilnehmen, dich mit Studierenden austauschen und Fragen stellen.

Die Entscheidung für einen Studiengang kann überwältigend erscheinen, aber glücklicherweise gibt es zahlreiche Angebote, die dich dabei unterstützen können. Wenn du dich entschieden hast, findest du hier weitere Tipps, Dos und Don’ts für Aufnahmeprüfung und Studienbeginn.

Wir hoffen, diese Tipps können dir weiterhelfen und wünschen dir alles Gute für dein Studium!

- Biomedizinische Analytik oder Molekulare BiotechnologieWeiterlesen →

Biomedizinische Analytik oder Molekulare Biotechnologie?

Biomedizinische Analytik oder Molekulare Biotechnologie? Du möchtest ein biowissenschaftliches Studium beginnen, weißt aber noch nicht welches? Wir erklären dir die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Studienrichtungen. Vorab: Biomedizinisch:e Analytiker:in ist ein gesetzlich geregelter Gesundheitsberuf, molekulare Biotechnologie eher forschungsorientiert.

Studieninhalte: Biomedizinische Analytik

In der Biomedizinischen Analytik geht es darum, medizinische Proben zu analysieren, Labormesswerte zu errechnen und basierend darauf Krankheitsbilder zu erkennen. Im Studium lernst du, Funktionstests wie EKG oder Spirometrie durchzuführen, hämatologische Krankheiten zu diagnostizieren, Antikörper und Krankheitserreger zu bestimmen usw. Kerndisziplinen sind die Hämatologie, Histologie, Mikrobiologie, klinische Chemie, Immunologie und Molekularbiologie. Dabei spielen sowohl Technologie-Know-how sowie Qualitäts- und Prozessmanagement eine große Rolle.

Studieninhalte: Molekulare Biotechnologie

Im Mittelpunkt des Studiums Molekulare Biotechnologie steht die Zelle bzw. das Genom. Du lernst, durch den Einsatz molekularbiologischer Techniken die Ursachen von Krankheiten zu analysieren und neue Wirkstoffe, Impfstoffe und Technologien zu entwickeln. Teilbereiche des Studiums sind z.B. Zell- und Molekularbiologie, Genomforschung, allgemeine, analytische und organische Chemie sowie Bioinformatik. Auch im Molekulare-Biotechnologie-Studium werden naturwissenschaftliche Kenntnisse mit technologischem Know-how und Qualitäts- und Prozessmanagement verbunden.

Berufsbild: Biomedizinische Analytik

Mit dem Bachelor Biomedizinische Analytik erwirbst du die Qualifikation, als biomedizinische:r Analytiker:in zu arbeiten. Damit kannst du EU-weit in der biomedizinischen Laboratoriumsdiagnostik auf ärztliche Anordnung tätig sein, aber auch in Forschungseinrichtungen, der biopharmazeutischen Industrie, Industrie und Handel der Labortechnologie, der Lebensmittelindustrie, usw.

Berufsbild: Molekulare Biotechnologie

Nach dem Abschluss des Studiums Molekulare Biotechnologie kannst du als wissenschaftlich-technische:r Assistent:in in den Forschungsabteilungen und -labors von Kliniken, Universitäten, und Pharmaunternehmen tätig sein. Weitere Berufsmöglichkeiten findest du im Projektmanagement, der Qualitätssicherung bei der Herstellung von Medikamenten, in der Lebensmittelindustrie, Umwelttechnologie, usw.

Standorte

In Österreich kannst du Biomedizinische Analytik an der FH Campus Wien, FH Joanneum, FH Kärnten, FH Wiener Neustadt, FH Gesundheitsberufe OÖ, FH Salzburg und der FH Gesundheit Tirol studieren. Das Studium Molekulare Biotechnologie findest du an nur der FH Campus Wien, aber es gibt alternativ auch einige ähnliche Studiengänge wie Biotechnische Verfahren, Molekulare Biowissenschaften etc.

Wenn du Biomedizinische Analytik oder Molekulare Biotechnologie zu studieren, musst du einen Aufnahmetest absolvieren. Genaue Infos dazu findest du auf der Website der jeweiligen FH. Für die Aufnahmeprüfung zu Molekulare Biotechnologie empfehlen wir dir einen Vorbereitungskurs, um deine Chancen auf einen Studienplatz zu optimieren.

Lies auch: Deswegen hilft dir die Biologie-Matura beim Aufnahmetest

Fazit: Biomedizinische Analytik oder Molekulare Biotechnologie?

Zusammengefasst fokussiert sich die biomedizinische Analytik vorranging auf die Durchführung und Analyse von diagnostischen Tests, während in der molekularen Biotechnologie die Ursachen von Krankheiten untersucht und neue Behandlungsmöglichkeiten entwickelt werden. Mit beiden Studiengängen steht dir allerdings ein breites Spektrum an Berufsmöglichkeiten offen.

Auf unserer Website findest du wichtige Infos zu den Studiengängen Biomedizinische Analytik und Molekulare Biotechnologie sowie Vorbereitungskurse, um für die Aufnahmeprüfung bestens gewappnet zu sein.

Wir hoffen, wir konnten dir bei deiner Entscheidung helfen und wünschen dir viel Erfolg im Studium!

Du möchtest Molekulare Biotechnologie oder Biomedizinische Analytik studieren? Sieh dir unser Angebot an Vorbereitungskursen für den Aufnahmetest an!

Biomedizinische Analytik fokussiert sich vorrangig auf die Durchführung und Analyse von diagnostischen Tests, während in der molekularen Biotechnologie die Ursachen von Krankheiten untersucht und neue Behandlungsmöglichkeiten entwickelt werden.

In Österreich kannst du Biomedizinische Analytik an der FH Campus Wien, FH Joanneum, FH Kärnten, FH Wiener Neustadt, FH Gesundheitsberufe OÖ, FH Salzburg und der FH Gesundheit Tirol studieren.

In Österreich kannst du Molekulare Biotechnologie an der FH Campus Wien studieren.

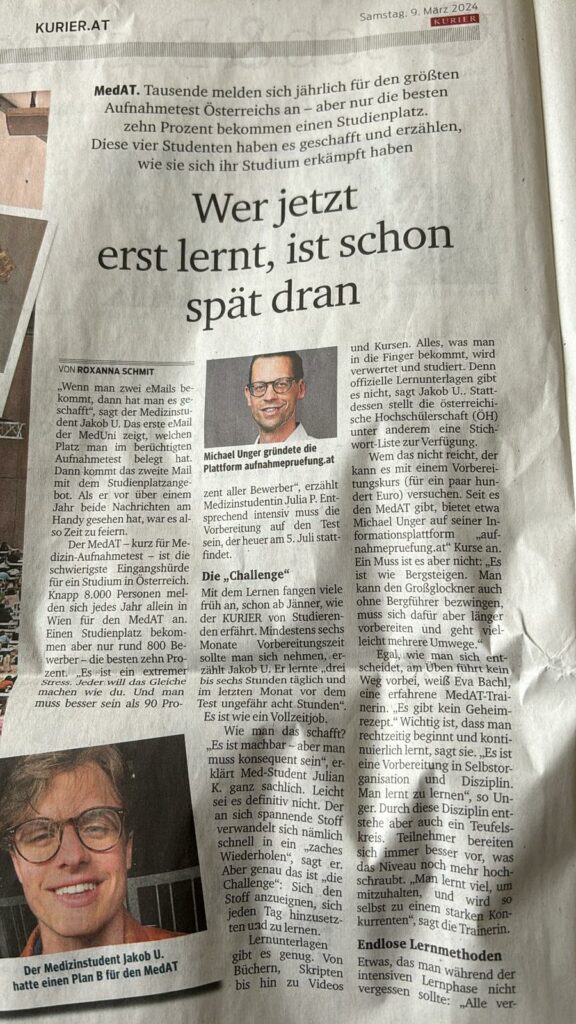

- „Wer jetzt erst lernt, ist schon spät dran“ (Kurier, 09.03.2024)

- Änderungen im Lehramt-AufnahmeverfahrenWeiterlesen →

Änderungen im Lehramt-Aufnahmeverfahren: Das musst du wissen

Ab dem Studienjahr 2024/25 gibt es eine signifikante Änderung für zukünftige Lehramtsstudierende: Erstmals schließen sich elf Hochschulen zusammen, die ein einheitliches, aus mehreren Modulen bestehendes Aufnahmeverfahren einsetzen.

Anders als etwa an der Uni Wien wird beim schriftlichen Test kein Fachwissen aus Prüfungsliteratur abgefragt. Stattdessen sollen allgemeine, für das Studium und die Berufsausübung relevante Fähigkeiten getestet werden: Kognitive Ressourcen, sprachliche Kompetenzen sowie emotionale und persönliche Ressourcen.

Hast du dich für die Primarstufe entschieden, musst du nach erfolgreich absolviertem Test noch ein persönliches Face-to-Face-Assessment absolvieren. Für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe hingegen gibt es kein persönliches Gespräch!

Lehramt-Aufnahmeverfahren: Darauf musst du achten

Wenn du an einer der oben aufgelisteten Hochschulen Lehramt studieren und somit am Aufnahmeverfahren teilnehmen möchtest, ist zulassunglehramt.at eine wichtige Adresse für dich. Hier musst du einen Account anlegen, ein Online-Self-Assessment durchlaufen und einige organisatorische Dinge erledigen (Modul A). Nähere Infos dazu findest du hier (LINK https://www.zulassunglehramt.at/anleitung/). Erst dann geht es für dich zum computerbasierten Test (Modul B) und eventuell zum persönlichen Gespräch (Modul C). Hast du alle Module erledigt, musst du dich nur noch an deiner Hochschule inskribieren.

Die Registrierungsfrist läuft vom 1. März bis 15. Mai 2024. Die Termine für den Aufnahmetest und das persönliche Interview unterscheiden sich von Hochschule zu Hochschule – informiere dich unbedingt auf der jeweiligen Website deines zukünftigen Studienortes dazu!

Das Aufnahmeverfahren im Detail findest du hier. Wir unterstützen dich gern bei der Vorbereitung für deinen Aufnahmetest, damit deinem Lehramtsstudium nichts mehr im Wege steht.